Представление и трещина

Человека окружает мир. Можно выразиться иначе: человека осаждают его собственные представления. Существование-в-осаде. Кажется, что речь идет о каком-то театре военных действий, в котором миру не достает изначальной идеи мирности. Мир разлучен со своей идеей, противостоит ей (как лук Гераклита). Эта разлука движет человеческим бытием. Режиссер за кадром придумал стратегию: солдаты попали в окружение. Все, что им остается, это предложить более или менее эффективную тактику, просчитать ряд более или менее удачных практических ходов. То, что составляет их сокровенный душевный порыв, их боль или надежду, их расчет или безрассудный прыжок в пустоту, не более, чем серия в ряду многих других — случайно пересекающихся или не пересекающихся вовсе — серий. Этих безразличных мультиплицирующих мгновений. Решить поставленную задачу, вырваться из окружения, значит не только завершить серию, но и выпрыгнуть за рамки кадра, попасть в бытие, лишенное всякого первоначального замысла. Войти в высшей степени негарантированное бытие. Представление, реализуемое в моей собственной серии, распространяется на представление, реализуемое в серии другого, однако распространяется особым образом: в форме иррадиации, нерегулярного излучения, испускаемого наиболее периферийным регионом «плавающей» монады. Тем самым перекрестки серий не создают регулярного присутствия в чужом суверенном пространстве, не предицируют бытие-для-другого. Я в качестве элементарного, нередуцируемого дейксиса не столько указываю на тождество содержания собственных представлений с их трансцендентальной формой, сколько подаю условный знак анониму «за кадром», что ситуация безличной бытийной возможности теперь разыгрывается как возможность моего особенного события. Ради того, чтобы вдруг достичь события (Ereignis), и предпринимаются усилия по выходу из окружения. Ради этого и затеяна игра. Игра не прекратится, покуда не выполнены ее основные условия, пока не получен результат. Все или ничего. Как в старой присказке: или пан, или пропал. Своеобразная игра на вылет, где вылететь значит выиграть. Потому что главный критерий успеха — так или иначе просочиться сквозь игровое поле, в коем я оказываюсь событием анонимной причины, окружившей меня массой тончайших условий. Условий, которые, сказать по правде, мне абсолютно ни к чему. Но они все указывают на ту серию, которую я в данный момент представляю. Это и означает быть в окружении представлений.

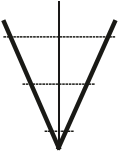

Представление никому не принадлежит. Мое представление явля[73]ется моим в той мере, в какой я-представляющее обусловлено фреймом кадра, в котором исполнена картинка. Представление не требует моего в нем представительства, оно требует лишь моего обрамления, рамки, что замыкает произвольный ряд объектов в единое целое. В сущности, способность представлять — это способность производить рамки, обрамлять, порождать единства более высокого порядка, нежели наборы тех объектов, которые составляют первичное содержание. Я играю представление, но кто придумал саму игру? Я существую в мире, но ведь не я выдумал этот мир. Подобные мысли побуждают искать выход из окружения, разрывать серии, размыкать рамки, идти на foul play. Тем самым перечень ролей, отведенных анонимным постановщиком, может быть аннулирован. Пусть не разом, не всецело, и не навсегда. Итак, приходится устанавливать две оси с единой точкой отсчета: горизонтальную и вертикальную. Серии разворачиваются горизонтально, согласуясь с собственными условиями, но их способны разрывать события, оставляющие в мире представлений лакуны, каверны и трещины. Пустые образования, которые опустошены в силу того, что не могут задержать прорывов я за пределы окружения, разрушение рамок, влекущее за собой обвал диктата представлений. Пустотам между представлениями дуальны события. Можно решить, что событие всякий раз располагается между, что оно как раз лишено места, требует для себя некой пустоты. Оно само заполняет эту пустоту, но не в горизонтальном, а в вертикальном срезе... По сути дела, мы можем ввести дополнительные понятия, и без особых натяжек выставить представление через язык, а событие через смысл. Объекты языка — слова — организуются определенным образом в речи, которая не перестает быть языковой игрой. Говорить значит не только быть задействованным в условиях этой игры, но и разлагать нормативную лексику, нарушать синтаксис, ускользать от власти слов. Язык-представление и смысл-событие — концептуальные пункты траектории, развеваемой глаголом «говорить».

Язык Хайдеггера: мыслить между слов

Рассмотрим один из примеров хайдеггеровской языковой игры. В 1941 году мыслитель оформляет ряд текстов под общим названием «Winke» («Намеки»). Любой, самый смелый и энергичный замысел переводчика терпит сокрушительное фиаско перед этими текстами. Причина — язык здесь говорит изнутри своих коренных форм, это чистый языковой ландшафт, внутренняя и внешняя линии которого образуют чрезвычайно близкое отношение акустического образа и понятия. Развитие текста неотступно следует за этими линиями и их отношением, ни на шаг не отступая от них в сторону. Поэтому план значений обусловлен не тем, что мы произвели означивание, а тем, что усилили ряд значений, который до этого как бы скрывался на невидимой стороне. Тем самым первичной [74]оказывается не семантическая связь, а сходство акустических образов. Не я-говорящее, а говорящий язык. «Захотеть помыслить язык — это значит вступить в говор языка, для того чтобы пребывать при языке, т.е. быть при его, а не при своем говорении» 1. Один из примеров такого подхода к языку — небольшой по объему текст из цикла «Winke» под названием «Die Erde» («Земля»):

Sanftes Blühn

der unversehrten

Erde –

Werde

ihres unverwehrten

Feuers Glühn 2.

Сделаем пространный парафраз: «Нежное цветение земли, которой не причинили вреда — стань пыланием ее огня, не познавшим запрет». Хайдеггер разъясняет в послесловии к подборке текстов: «“Намеки” не являются поэтическими произведениями. Также они не “философия”, преображенная рифмой и стихом. “Намеки” суть слова мышления в той мере, в какой оно нуждается в этом высказывании, однако не исполняется в нем. Такое мышление не задерживается в сущем, потому что оно мыслит Бытие» 3.

Каким образом возможно прочитать знак, который изначально лишен задержки на своем явном значении? Его показ — только зеркальная плоскость, отражающая поверхность, элемент двоякой ландшафтной линии, смыкающей внутри-внешнее. Чтобы понять это положение, нужно перераспределить текст согласно сходству акустических образов:

|

Sanftes Blühn der unversehrten Erde |

|

Feuers Glühn ihres unverwehrten Werde |

Очевидно, что образовалась складка, эффект, который Хайдеггер назвал словом «Zwiefalt» («двусложность», «двускладчатость»). Пробегая текст, мы следуем за V-показом, обнажающим ряд представлений, сформированных языком. Показывается, что созвучны и взаимоотразимы цветение и пламя, целинность и невоспрещенность, земля и становление. [75]Они выступают как слова мышления, но в них не исполняется мысль. Это всего лишь намеки, построенные таким образом, что они попарно отсылают к некоему промежутку, экрану, на котором отражаются не те или иные определения сущего, а какие-то невещественные, пустые события. Событие возникает там, где не остается места для представления. Где представление не очерчивает и не охватывает заговоренный круг, круг задержки, осады. Круг языка-представления. Событие возникает там, где горизонтальная линия показа прерывается вертикальным сечением. Когда Хайдеггер пишет о языке как доме бытия, он вовсе не подтверждает тем самым номинальную значимость представлений. Возможно, он указывает на вызывающую пустоту помещения, которую может заполнить собой присутствие (Dasein). То есть он говорит о смысле-событии, что объявляет своим домом языковой ландшафт, его знаменующий.

«Вступить в говор языка» или в ситуацию сущностной тавтологии, которую невозможно развить ни в какое представление, где не выделяется ни одна ассоциативная связь, означает сразу, без предварительной работы получить вертикальное сечение, не имеющее задержки в сущем. «Sprache spricht» («язык язычит») и тому подобные предложения наиболее точно демонстрируют способ, нейтрализующий разговор от первого лица. Это не предложения-складки, но, скорее, квази-предложения, сведенные к точке, в которой стремительно исчезает различие представления и смысла. Можно сказать, что такие квази-предложения, минуя знак и всю сферу означивания, непосредственно выговаривают событие. Что значит, что «язык язычит»? Да ничего это не значит. К кому он обращается, когда говорит, каково содержание его сообщений? Неизвестно. И не должно никого интересовать, потому что здесь не существенно, как меняются представления, какие пустые события они отражают, какие механизмы в данном процессе задействованы. Событие уже случилось, оно уже дало о себе знать. Ему не нужно еще раз на себя указывать с помощью знаков и отсылок. Почему событие не привлекает к себе внимания, в силу какой особенности оно не значимо? Видимо, оно умеет обходиться без Dasein, и в этом обнаруживается его коренное свойство: оставаться незатронутым проблемами человеческого способа бытия —жизнью и смертью, смехом и ужасом, падением и брошенностью. Пребывать свободным от значений. Так как «учение о значении коренится в онтологии присутствия. Его расцвет и гибель зависят от судьбы последней» 4.

В контексте сказанного встает вопрос, что важнее для мысли, слова и значения, строгий синтаксис и прямая историческая этимология, или паузы, трещины и пробелы в синтаксическом строе, случайный акустический резонанс и вторичная народная этимология? По сути, это вопрос о языке-представлении и смысле-событии, поставленный заново и немного [76]в обход вопроса, который ставил сам Хайдеггер.

Ономатопоэтика события

То, что язык — дом бытия, вовсе не является настолько очевидным, чтобы повторять эту мысль как общеизвестную сентенцию. Имея ввиду путеводный «die Seinsfrage», ставший основанием «онтологической дифференции», Хайдеггер может спросить: «есть ли “бытие” всего лишь пустое слово?» 5. Иначе говоря, является ли слово «бытие» знаком с формальным означающим и бессодержательным, негативным означаемым? Во всяком случае, бытие нельзя представить как чистое событие, о нем не скажешь «бытие есть» также, как говорится «язык язычит», «время временит» или «мир мирует». Хайдеггер настаивает на обратном: «Бытие не может быть. Если бы оно было, оно не оставалось бы уже бытием, а стало бы сущим» 6. Бытию свойственно ускользать и от представлений, и от событий. Его отношение с языком заключается не в том, что оно в нем сказывается, но, напротив, в том, что оно в нем молчит. Не говорит ни слова. Не производит ни малейшего смысла. Бытию свойственно подавать о себе весть апофатически: именно тем, что оно не есть и не сказывается, не означает и не означается.

Язык — пустующий дом бытия. Дом, в котором обстановка, вещи, воздух, звуки, запахи, все говорит о хозяине, но сам хозяин куда-то отлучился. В своем роде дом с привидениями. Самое сомнительное и одновременно самое реальное в нем — тот, кого нет. Тот, кого все ожидают, с кем всем хотелось бы встретиться, кого все ищут и... не находят. Потому что так изначально задумано: его и не должно быть. Только благодаря этому он столь ценим и желаем, и все входящие в дом как бы дышат постоянной готовностью к его внезапному пришествию. Вернемся к примеру с текстом «Die Erde». Если мы прочитаем его так, как он звучит в русском парафразе, опустив складку и акустическое взаимоотражение на экран смысла-события, тогда мы получим два представления, лишенных соответствия. Соответствие определяется тем, что мы предполагаем семантическую близость слов, обладающих сходными акустическими образами. Фактическое различие в значении может быть максимальным (Erde-Werden почти как хаос-космос), но совсем неуловимым на слух. Потому что фоне не выступает в функции «фона», на котором артикулируются значения и их коннекция. У Хайдеггера слух играет важнейшую роль, конституирует механизм вторичной ономатопоэтической этимологии. В спайке говорить—слышать завязываются связи, [77]которые адекватны ситуации мышления. Иными словами, тут не просто демонстрируется языковая связь различных сущих, скорее, заполняются пустоты, трещины в этих связях.

Для пояснения возьмем пару слов: «автор» и «август». Путем репродукции ряда языковых представлений мы легко заполняем все пропуски между ними. Мы знаем, что русское слово «автор» — это латинское существительное «auctor», которое происходит от глагола augeo, обладающего массой значений 7. А название августа месяца имеет прямое отношение к римскому императорскому титулу «augustus», так же происходящему от augeo. Тем самым мы освобождаемся от необходимости мыслить связь автора и августа, которая плюс к тому не выговаривается и не может быть услышана. Их теперешнее от-стояние не содержит трещин и разломов в своих семантических составляющих, их общий этимологический корень не приводит к возникновению смысла-события. Мы проходим по внешней линии языкового ландшафта, и не испытываем ни малейшей надобности заглядывать во внутреннее сечение этой линии. Окружная связь двух сущих в языковом представлении и его генетических сериях не приводит к возникновению резонанса между ними. Резонанса, выступающего начальным условием «поэтического мышления» («Dichten und Denken»). Например, мы предполагаем, что между «Blühn» и «Glühn» может быть какой-то исконный союз, но эта возможность всецело зависит от нашего усилия погрузить свою мысль в трещину между их сходством—различием. Сходством акустических образов и различием, выявляемым исторической этимологией на уровне семантики. Каждое из этих слов звучит как бы неверным эхом другого. Их звуковое сходство чрезвычайно. Однако актуально такое их сходство лишь раскалывает топос понимания на два совершенно чуждых друг другу знака. Тем самым мы должны мыслить связь, которой нет, т.е. ставить себя в крайне уязвимую ситуацию. В ситуацию, которая может разрешиться как возникновением смысла-события, так и тем, что усилия потерпят неудачу, породят сущую бессмыслицу, бред, паранойю.

«Вступить в говор языка» не то же самое, что войти в ситуацию мышления, заблаговременно выбравшись из окружения представлений. Вероятно, тут формируется отношение к слову, которое делает мышление возможным, но отнюдь не гарантированным. «Слова мышления» говорят нечто сверх тех значений, которыми они наделены сами по себе, их резонанс отбрасывает за пределы тех сущих, о которых сообщает каждое из их означающих в отдельности. Иначе говоря, независимые означающие более не обладает самостоятельной сферой означаемого. Означаемое становится тотальным, абсолютным, всеобъемлющим, но лишенным в то же время всякой референции. Есть целое смысла, но оно ни на что не указывает и ничего не значит. Его дом — событие, случившееся в языке, [78]претерпевшем некую катастрофу. Перегиб непрерывной ландшафтной линии. Фактически, слух, о котором выше велась речь, настроен на то, чтобы схватывать моменты этих катастроф, завораживающие мгновения, когда сущее, о котором говорятся слова, попадает под вопрос, делается в высшей степени неубедительным. Это похоже на то, как разрывы в земной коре вздымают и поглощают целые участки ландшафта, придавая привычным образам какие-то неведомые, неземные черты. Земной ландшафт языка-представления и лунный ландшафт смысла-события.

Хайдеггер на поэтическом наречии объясняет, к чему прислушивается слух. Нужно «das Geläut der Stille hören», «слушать перезвон тишины». Это выражение встречается в очень многих текстах, оно существенно. Слово «Geläut» чаще всего означает колокольный звон, звук, вся музыка которого состоит в качестве и красоте резонанса, в переливах и сплетениях резонансной волны. А еще колокольный звон является особенным, потому что он держит вертикаль, всегда раздается где-то между небом и землей. Этой музыкой человек посылает весть небесам, или же, наоборот, встречает послание с небес. Один из видов колокольного звона в России был назван благовестом. Музыка-медиация, порождающая резонанс между небом и землей, божественным и смертными, то есть музыка «четверицы» («Geviert»): вот что такое «перезвон» («Geläut»). Хайдеггер призывает слушать «перезвон тишины», ловить на слух то, что не может быть высказано. Следовать за V-показом (к слову, форма колокола напоминает очертания складки), формирующим рамки представлений с тем, чтобы в какой-то внезапный миг оказаться отброшенным на экран смысла-события. Событие не происходит в сериях моего представления о мире или о себе, оно также не происходит в густой паутине различных представлений, в которой конституирован облик повседневности, того совместного мира, который люди делят между собой. Смысл не вырабатывается в поединке мнений, в том, что кому-то удается придать своим проектам привилегированный характер, заразить ими какую-то часть человеческого общества. Смысл-событие не в представлении о мире, оно само уже — в мире. Возможно даже, что оно и есть мир. Мир, отвечающий своей вненаходимой мирности.

Генеалогия фона

Резонанс, которым характеризуется фонологическая структура «четверицы», показывает не отношения, выявляемые в функции речи, диалога, какого-то совместного говорения, осуществляемого внутри «бытия-в-мире» (In-der-Welt-Sein); он бросает присутствие посреди совершенно безмолвствующего бытия, и призывает услышать тишину как вибрацию «трансцендентального означающего» (Ж.Деррида). Хайдеггер объясняет язык через звучание, однако вовсе не через звучание голоса: «Язык есть [80]дом бытия, ибо в качестве сказа он способ события, его мелодия» 8. Сохраним внимание на последнем слове. Мелодия такова, что на нее могут быть наложены слова. Прежде того, как высказано какое-либо предложение, построен его синтаксис, прочувствован смысл, имеется чистая фонетическая (но не фонематическая) плановость, в которой мелодически на уровне единой темы или мотива уже задан тип синтаксиса и самое предварительное отношение для субстанции означающего. Впрочем, это не значит, что мы на самом деле можем выявить абсолютно прозрачный фон, мелодию как таковую. Скорее, она всегда подразумевается приблизительно так, как письмо подразумевает белый чистый лист, фрейм, что задает формат, подчиняясь которому будут ложиться буквы. Тем самым мелодия существенна своей пустотой, тем, что она определяется как минус-представление. Важно заметить, что для Хайдеггера язык не совпадает с языком-представлением, то есть язык — это не столько само говорение, сколько то, в чем говорение всякий раз возобновляется, то, в чем оно сущностно происходит. Не случайно упомянуто о происхождении. Это слово требует не упустить из вида две вещи — событие и генеалогию. Но прежде обратимся к понятию, которое у Хайдеггера обозначает результат наложения слов на мелодию. Хайдеггер здесь употребляет понятие «Gesang» («песнопение»), которое он заимствует у Рильке. В одном из текстов приводится строка поэта: «Gesang ist Dasein» («Песнопение есть присутствие») 9. Но еще задолго до Рильке о «песнопении» заговорил Новалис. В «Генрихе фон Офтердингене» Генрих вспоминает, что лицо, которое привиделось ему во сне в чашечке голубого цветка, было лицом Матильды. И он говорит о своей возлюбленной: «O! sie ist der sichtbare Geist des Gesanges...» («О! она зримый дух песнопения...») 10. Фонологическая метафора используется для того, чтобы явить единораздельность земного и небесного, в терминологии Хайдеггера — показать на место в центре «четверицы», в котором слышен «перезвон тишины». Это место есть место присутствия, его собственное место, сингулярный топос, регион резонанса. Только в нем происходит событие.

Песнопение и перезвон — два ключевых слова для истолкования сущности языка и принадлежащего ему присутствия. Нервом этого истолкования, которое оформилось в период «после поворота», когда в хайдеггеровском способе философствования возобладала стихия поэтического мышления, является интерес к событию. Что вбирает все происходящее в его вечный смысл, что показывает каждое событие как «событие бытия» («Ereignis des Seins»)? Видимо то, что для каждого происходящего события распутывается сложная нить происхождения, как говорилось в §6 «Бы[80]тия и времени», обеспечивается «прозрачность истории». Прозрачность дает услышать сквозь гул исторического прогресса некую тему, которая сама по себе оказывается не-историей, более того — этой историей замалчивается, не замечается, обходится стороной. Она позволяет слушать «перезвон тишины» как

| ‹...›

die Gegenwart des Unzugangbaren, |

‹...›

присутствие недоступного, |

Итак, событие соотнесено не с собственной историей как цепью причин и условий, оно вообще не входит в отношения обусловленности, бесконечного ряда фактов в пассивном залоге, событие соотнесено с безусловным, высшим, абсолютным началом, которое обозначается словом «Ursprung» («первоисток»). Между дискурсом и дикцией Хайдеггер всегда отдает приоритет последней. Деррида замечает: Хайдеггер, вникая «в исток или существо истины, никогда не ставит под вопрос ее связь с логосом и с фоникой» 12. Дикция (Dichtung), то есть песнопение и перезвон, являет природу резонанса, чистого языкового события («Sprache spricht»).

Несколько упрощая ситуацию, можно утверждать, что возникновение смысла-события (который мы не обязательно схватываем до конца) какими-то тайными нитями связан с попаданием (наложением, совпадением) фонематической субстанции выражения в фонический план, в котором осуществляется символическое представительство первоистока. Еще до слов — музыка, еще до музыки — ритм (рифма), еще до ритма — тишина. Вне этой генеалогии поэтическое мышление невозможно. Возможен дискурс, отвечающий желанию субъекта сказать, но не дикция, в которой это желание лишается легитимности, становится незаконным, недопустимым. Метафизические концепты артикулируются в проекте некоего рода власти, на которую претендует субъект в мире представлений, они как бы однородны с этим миром, задают ему его же собственный предел. Возникает обманчивое чувство, что то бытие, которое мыслится в работе с концептом, и есть мое бытие, или столь близкое мне, что практически держит меня в осаде. Метафизически я всякий раз оказываюсь в самой гуще языка-представления, внутри него. Именно поэтому нет никакой необходимости в специальном обосновании для я-говорящего и его желания-сказать. Если же понимать мышление как дикцию, налагающую на пустой фон известный языковой ландшафт, тогда я пребываю еще только на пути к языку, всегда где-то вне события. Мысля, я будто стараюсь охва[81]тить его, заключить в объятья. Соответственно, пережить смысл-событие значит удержать его в доступном охвате, насколько хватает сил, и удержать не как нечто, легко дающееся в руки, близкое, а как что-то почти неуловимое, выбрасывающее за рамки самости и ее представлений, дискурса или стратегий функционирования текста. На первый план в этой связи выходит метафора проселочной дороги, случайного пути, петляющего по непредсказуемой траектории вблизи первоистока.

Метафора проселка

Ландшафт человеческого обитания, то, что принято называть словом Lebenswelt, формируется вокруг путей (Wege), которые показывают себя то как «лесные тропы» (Holzwege), то как «дороги, идущие полем» (Feldwege), а то и вовсе как крайности бездорожья или автобанов. Каждый из путей по-своему приближает человека к свету бытия и являет бытие приходящим к человеку. Одно из истолкований путевой схемы присутствия, ориентированное на критерии повтора и общедоступности, получило особый приоритет. Оно представлено в термине «метод» (слово с корневой основой «′οδος», «путь»). Древнегреческий μεθ−οδος буквально означает отпускание на путь и следование по пути. Причем это следование заведомо упускает из виду свои начальный и конечный пункты, оно может ничего определенного о них не ведать, оставаться всего лишь связующим путем-между (Хайдеггер полагает эту черту дороги наиболее адекватной изначальному пониманию метода у греков, он передает ее по-немецки словом «unterwegs»). Приставка ‘‘μετα−’’ часто употреблялась для того, чтобы выразить перемещение, носящее освобождающий характер. Скажем, в платоновском понимании μεθοδος сопряжен со способом и направлением выхода из пещеры теней к созерцанию истинных предметов.

Латинский methodos (т.е. новоевропейский метод) настаивает на необходимости спланировать путь таким образом, чтобы достижение заранее поставленной цели делалось неизбежным, гарантировалось в максимальной степени 13. Перемещение теряет свою значимость, на первый план выходит оседлость, коренной субъект, разрабатывающий объективно-познавательную инфраструктуру, обеспечивающую общедоступность истины. Путь должен быть целесообразным, субъективность, позволяющая ему над собою водительствовать, не хочет провалиться со всеми своими представлениями в странный и чуждый мир, она желает твердо знать, что если она отправилась из пункта А, то непременно попадет в пункт В. Тем самым метод — это путь, ведущий прямо к цели каждого, кто только пожелает. «Способность вновь и вновь следовать пути, по ко[82]торому уже проходили, и есть методичность», пишет Гадамер 14. Городские улицы, магистрали индустриальных мегаполисов — произведения новоевропейского метода, его прямые проекции в ландшафт. Человек здесь в тотальной осаде своих представлений. Как возможно событие там, где бытие укладывается в отрезок между пунктами А и В, где между ними не возникает никакого зазора, ничего непредсказуемого, нежданного? Хайдеггер настаивает, что оно возможно единственным образом — через «отказ» (Verzicht, Versage). Отказ не является негативным в отношении бытия, он укладывает путь к бытию как Негативности, выводит на след. От-каз строит трамплин от представлений к кажущему себя в облаке потаенности сверхсущему.

Проселок принадлежит ландшафту, образует рисунок или, точнее, прорезь (в том смысле, в каком это слово встречается в иконописи). В то же время проселок принадлежит языку. Он позволяет выявить то, что В.А.Подорога называет «ландшафтным строением языка» 15. Выше мы уже рассматривали один хайдеггеровский текст как элемент ландшафта. Вновь вернемся к примеру с «Die Erde». Как говорилось, этот текст входит в подборку под общим названием «Winke» («Намеки»). Хайдеггер проводит тонкое различие между «Winke» и «Zeichen». Слово «Zeichen» выражает «знаки» в семиологическом понимании, как результат произведенного означивания. Лингвистическое означаемое здесь занимает такое положение, которое полностью имманентно природе семиотического акта, оно оглашает конвенцию между рядом частичных наблюдателей в том, что представленный в их восприятии мир в принципе подлежит единому способу описания, может выступать тотальным объектом, который для всех значит одно и то же. Однако возможно и другое истолкование понятия знака, поскольку придавать значение (чему-либо) и производить означивание — совершенно разные вещи. В первом случае знак — это помечающий жест, а не семиотическая процедура, намек, осуществляющийся в области знаковой невесомости. Это как бы провал в мир, где может открыться смысл мира, но лишь настолько, насколько наше присутствие не обусловлено ожиданием или проектом этого смысла, насколько оно намекает на свою глубокую заинтересованность в его существовании, и только. Намек является знаком в том понимании, в котором мы говорим — «подавать знак». Он работает в режиме минус-представления, отсылает к сверхсущему, пустому событию.

То, на что намекают, не подлежит означиванию. Оно носит символический характер, так что методическая прямолинейность отрезка А — В ему не соответствует. Движение постоянно возобновляется в точке А, [83]мы всякий раз оказываемся в А, тогда как В лишь угадывается, предчувствуется в виде своеобразного трансцендентного означаемого. Эта темная, не окликаемая сторона намека путеводна для лесной тропы. Она в главном объясняет мотив складки. Контур изгиба образуется не только поворотами ландшафтной линии, меняющей направление под действием сил «четверицы», он в куда большей степени подчиняется закону пустоты, промежутка, проема. Формально ландшафт — это чистая поверхность в складках и без частей (тел 16), но многочисленные перегибания и повороты лишают поверхность однородного, тождественного состояния, она вся строится в отношениях с пустотой, определяется действием сил сближающих и отдаляющих, в общем — сил разрыва (Riss). Находясь в пути по проселку, человек соучаствует в строе мирового квадрата, он способствует высвобождению мировых сил. Например, создает произведение искусства. Впрочем, в более изначальном плане он говорит, именует, возвещает, воспевает (все это одним словом — dicere). Язык как ландшафт и ландшафт как язык, их взаимная принадлежность и единство сущности — вот главный мотив проселка. Мотив, который раздается на фоне тишины, почти целиком заглушается ею. Хайдеггер замечает, что намек как способ высказывания не имеет задержки в сущем, его особенность в том, что он позволяет мышлению быть мышлением бытия. Когда, читая текст «Die Erde», мы доходим до точки сгиба, попадаем в промежуток внезапного сдвига, обусловленного действием сил земли, и визуально артикулированного дефисом, мы оказываемся в двойственной ситуации: во-первых, действие одних сил встречает противодействие других (Erde—Werden); во-вторых, это противодействие функционирует не через реальную разорванность двух рядов, но через точку их преломления друг в друга — самое близкое оказывается наиболее удаленным. Земля и мир противодействуют всего сильнее в точке их максимального схождения, сходства. За счет чего ряды, представляющие действие сил земли и мира в языковом ландшафте, не распадаются? Иными словами, какой эффект в языке параллелен складке? Случайный акустический резонанс, вторичная ономатопоэтическая этимология. Резонанс отбрасывает на экран смысла-события, в котором исполняется не та или иная функция высказывания, но акт мышления. При этом мышление мыслит не то, о чем говорятся слова, не сущее, которое в них означается, а бытие, приходом (событием) которого то там, то здесь вырисовывался контур сгиба. Для смысла-события поверхность означающего — это материально значащая субстанция, в которой оно оставляет следы. Преломления, смещения, сдвиги, касания и резонанс. Однако же само оно ни что иное, как пустота [84]или чистая Негативность. Мыслить бытие — значит высветлять контур мыслимой вещи как раз на той черте, где она встречает великое просветляющее ничто, где она перестает принадлежать сущему, и превращается в объект трансценденции.

По ту сторону проспектов

Тишина не противостоит языку, она принадлежит ему. Более того, именно ею обусловлен смысл, который никогда не есть нечто вполне выраженное или содержательно выразимое, который сингулярен и событиен, хотя при этом носит абсолютный, вечный характер. Тишина — условие того, чтобы слово оказалось услышанным, эта та минимальная громкость фона, на которой артикулируются отчетливые звучания. Невозможно что-либо расслышать, если звуков слишком много и они заглушают друг друга. Слово лишь тогда внятно, когда оно, напротив, заглушается тишиной, соперничает с ней в привлечении к себе внимания. Внимание привлекают не взрывом звуковой волны, но тем, что делают внятным разговор о каком-то событии, смыслят в нем, показывают и изъясняют его. Тем самым смысл — это как бы интериорность тишины, а тишина — это экстериорность смысла. Произнося звуки, мы претворяем событие в материю представлений, и в этом деле вычленяем смысл-событие как негатив или, вернее, транзитив языка-представления с его устойчивой зависимостью от перспективного взгляда на вещи. Транзитивность смысла включает два аспекта: показывается, что всякое представление соизмеряет себя с непредставимым, и происходит это за счет того, что всякое представление соотнесено с другим посредством разрыва, складки. Единство картины никогда не содержится в самой картине, в относительном плане оно присутствует в виде рамки, обрамления, а в абсолютном плане угадывается в тех точках, в которых встречаются противонаправленные силы, образующие сгиб. Что в точках сгиба удерживает представление от распада, от полного крушения? Сближающая наиболее отдаленное транзитивность смысла-события.

Смыслить означает при подобном раскладе способность схватывать единство двух вещей, между которыми находится разрыв-сближение, через их равенство третьему, трансцендентному элементу. Аспект смысла разрывает дуальные структуры представлений, бесконечные противоположности и перспективы, и в то же время сближает их через тождество, которое лежит за пределами любых представлений, выходит за рамки компетенции говорящего языка. Тождество смысла как третьего элемента самому себе; сближения, которые он устанавливает в области имманентного, и предстающие в ней как разрыв-складка; наконец, наибольшая близость наиболее отдаленного за счет смещения планов имманентного и трансцендентного — вкупе эти три момента дают самые общие показа[85]ния по тому, как функционирует смысл. Особую значимость в этой связи получает понятие границы (конечности, утраты, отсутствия). Мыслить вещь — значит присваивать ей границу, сохраняя в своем способе мышления ясность того, что сферы идеального и актуального, мир идей и мир вещей всегда оказываются по разные стороны этой границы. Тем самым мышление, которое предполагает способность смыслить в том языке, на котором ведется речь, всякий раз воссоздает усилие, которым соотносит границу с безграничным, вещь — с идеей вещи, мир — с идеей мира, и т.д. Впрочем, это усилие соотносит вещь не только с идеей вещи, но и с не-вещью, мир — не только с идеей мира, но и с не-миром. Именно такое соотнесение является конститутивным для смысла, выражает его природу. Иначе говоря, мы можем надеяться на возникновение некоего смысла в единственном случае: если предмет, составляющий содержание нашего восприятия, тонет в Негативности, если он встречает не идеальное бытие, а великое просветляющее Ничто. Все сказанное в первую очередь касается ситуации языка, его «ландшафтного строения». Оно набрасывает цепочку взаимообусловленных актов: говорить — понимать смысл — мыслить. Порождать представления — наблюдать, как представления затягивает воронка пустого события — на пустом месте вырабатывать концепт как границу и компромисс с немыслимым.

Мы возвращаемся к тому, что было предложено в самом начале, — думать о бытии, лишенном всяких гарантий; думать о человеке, лишенном алиби в бытии; думать об их отношении, лишенном необходимости. Если и полагать какую-либо необходимость, то лишь в качестве генеалогии сингулярных событий. Если и подтверждать какое-то алиби, то лишь как серию актов, затеянных анонимным постановщиком. Если и искать гарантий, то лишь в полной, неподкупной достоверности мира, восхитительно сияющего светом его просветляющего Ничто. Нужно осознать, в каких все-таки отношениях пребывают философия и язык, чем каждый из них обязан другому. Философия не может оставаться в пределах языка, слова, потому что она не может удержать свое сокровенное упование в рамках представления, или даже бытия. Точнее, она никогда не принимает тождества бытия и представления, напротив, первое в исходном пункте мышления по странной интуиции уравнивается с ничто. Хайдеггеровский способ обращения с языком вырастает из всестороннего и последовательного усвоения всех требований, предъявляемых языку начальным тождеством ничто и бытия. Полное совпадение-разрыв смысла и субстанции выражения, возможно, главное, чего в конечном итоге добилась мысль М.Хайдеггера.

- [1] Хайдеггер М. Язык. СПб., 1991. С. 4. Пер. Б.В.Маркова.

- [2] Denkerfahrungen. Vittorio Klostermann. F./a. M., 1983. S. 24.

- [3] Ibid., S. 33.

- [4] Хайдеггер М. Бытие и время. § 34. М., 1997. С. 166. Пер. В.В.Бибихина.

- [5] Хайдеггер М. Введение в метафизику. СПб., 1998. С. 166. Пер. Н.О.Гучинской.

- [6] Хайдеггер М. Тезис Канта о бытии. / Время и бытие. М., 1993. С. 380. Пер. В.В.Бибихина.

- [7] См. об этом: Аверинцев С.С. Авторство и авторитет. / Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., 1996. С. 76.

- [8] Хайдеггер М. Путь к языку / Время и бытие. С. 272. Пер. В.В. Бибихина

- [9] Heidegger M. Wozu Dichter? / Holzwege. Vittorio Klostermann. F./a. M., 1957. S. 292

- [10] Novalis. Werke in einem Band. Carl Hanser Verlag. München, 1981. S. 325

- [11] Heidegger M. Erhart Kästner zum Gedächtnis. / Denkerfahrungen. Vittorio Klostermann. F./a. M., 1983. S. 186

- [12] Деррида Ж. Позиции. Киев, 1996. С. 21-22

- [13] См., например: Декарт Р. Правила для руководства ума. / Сочинения. Т. 1. М., 1989. С. 85-86

- [14] Гадамер Х.-Г. Что есть истина? // «Логос» №1. М., 1991. С. 32

- [15] Подорога В.А. Erectio. Геология языка и философствование М.Хайдеггера // Философия Мартина Хайдеггера и современность. М., 1991. С. 102-120

- [16] Сошлёмся на размышления О.Шпенглера о радикальном отличии тел от ландшафта в начале 2-го тома «Заката Европы» (глава «Космическое и микрокосм»).

© Д.У.Орлов, 1999

Добавить комментарий